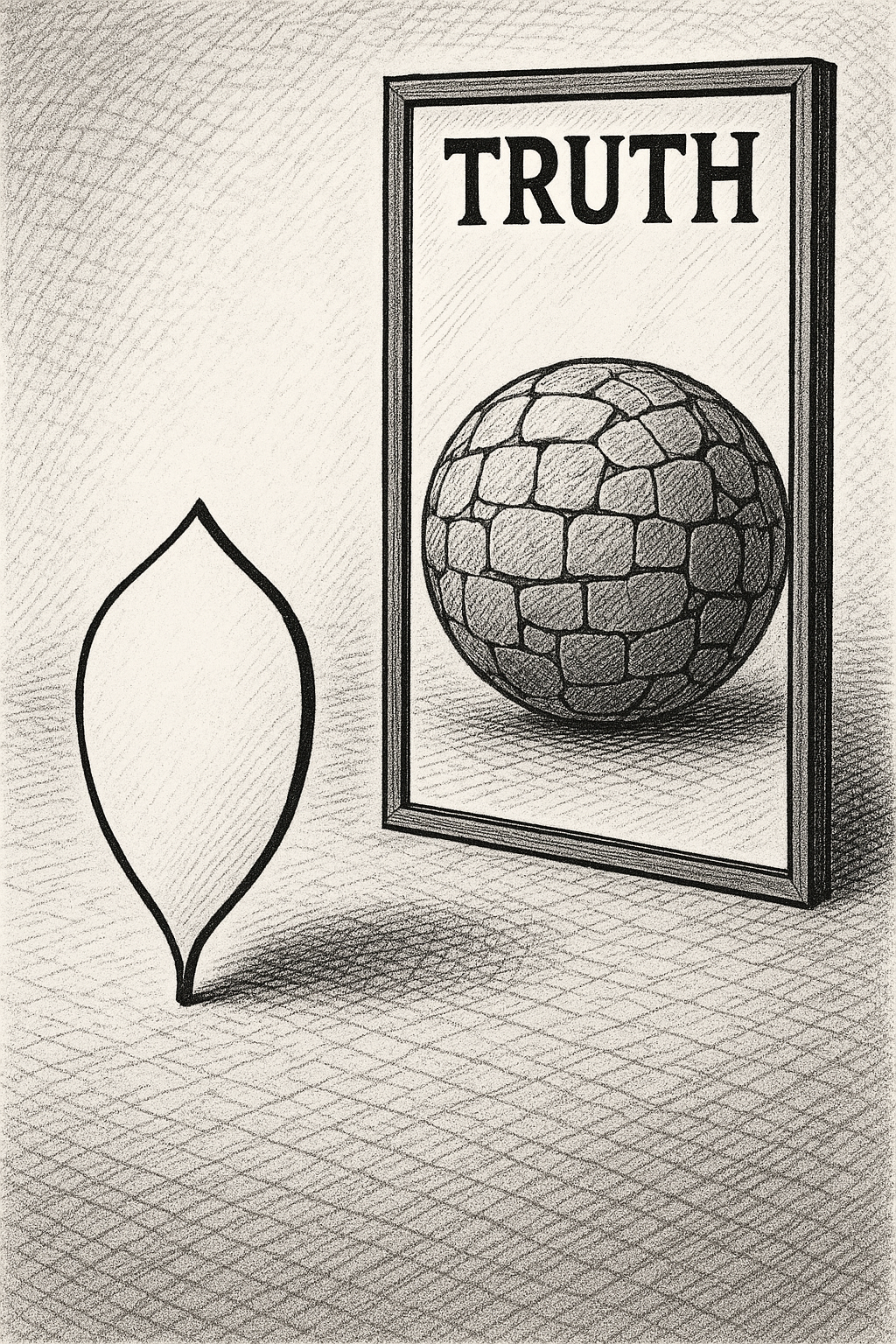

الحقيقة.. اين؟ أزمة الحقيقة في زمن المعلومات.

الحقيقة.. اين؟ أزمة الحقيقة في زمن المعلومات

. د. مهند العلام

01/11/2025

الحقيقة سكينة تُستعاد لا معلومة تُحمَّل

يتناول المقال أزمة الحقيقة في عصر المعلومات، اذ تحوّلت من مطلقٍ روحي إلى نسبيٍّ رقميّ، ومن نور الوحي إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي. يناقش الكاتب جدل العقل والسلطة والمعنى، ويخلص إلى أن الحقيقة لا تُنال بالبرهان، بل تُكشَف في صمت القلب وصفاء الوعي.

Hakikat Nerede? Bilgi Çağında Hakikatin Krizi

Makale, bilgi çağında hakikatin krizini ele alır; mutlak vahiyden göreceli dijital olana dönüşümünü inceler. Akıl, otorite ve anlam arasındaki çatışmayı tartışır. Sonuçta yazar, hakikatin akıl yürütmeyle değil, kalbin sessizliğinde ve bilincin safiyetinde keşfedilebileceğini vurgular.

Algoritmalar Çağında Hakikat: Burhan'dan Zevk'e Yolculuk

في رحلة بحث الانسان عن المحرمات والتي لا يفتر عنها طوال حياته، سيجد ان الفلسفات والأديان والعقول والافهام تحدثت عنها، لكن الإنسان المعاصر اليوم أصبح عاجزاً عن تحديد مكانها بسبب التحولات الكبرى التي يشهدها والتي جعلت المفاهيم تتغير ومنها مفهوم الحقيقة..

فكرة الحقيقة لم تعد مفهوماً ثابتاً، بل ساحة صراع بين العقل والعاطفة وبين الفرد والمجتمع وبين الإيمان والعلم، وانها تحولت من الوحي إلى المنهج العلمي، ومن اليقين إلى النسبية. وحين يسأل الناس عن الحقيقة بطرق مختلفة تتجمّع لنا من خلال التجربة الإنسانية عبر العصور مجموعات كبرى من الأسئلة عن الوجود والماهية ومعنى ذاتها واين مكان وجودها خارجيا عيانا أم أنها تُبنى داخلنا؟ وهل الحقيقة مطلقة أم نسبية، خارجية أم تُبنى في وعينا، أم أنها وهْم متغيّر يتبدّل بتبدّل الزمن والمعرفة؟ ثم بعد ذلك تبرز التساؤلات حول ماهية الحقيقة، كونها مطابقة ام اتساق ام منفعة، او كونها ما يقرّه الوجدان والعقل الجمعي، أم هي مطابقة الفكر للواقع، وكيف تحوّلت الحقيقة في عصر التكنولوجيا ووسائل الإعلام إلى سوقٍ للرأي؟ وما هي ظاهرة ما بعد الحقيقة في زمن الإعلام والذكاء الاصطناعي؟ وهل تم خلط الحقائق بالأيديولوجيات لتضليل الرأي العام من خلال الخوارزميات، وهل الحقيقة مطلقة كما يقدّمها الدين، أم نسبية كما يراها الفكر الحديث؟ وأين الحقيقة بين الوحي والعقل؟ ومن الذي يملك الحقيقة: العالم أم السياسي أم رجل الدين؟

في هذا المقال سنعتمد منهجًا تحليلياً مقارناً بين التحول المعرفي السائد اليوم والرؤية الصوفية للحقيقة. لكن هل الإنسان قادر فعلًا على إدراك الحقيقة حين يدرك في نهاية المطاف أن كل حقيقة يدركها تنقض الأخرى، فهي في صراع القوة حين تكون الحقيقة أداة للسلطة، وحين يعلم ان من يملك القوة يملك تعريفها وحينئذ يُعاد تشكيلها عبر الخطاب السلطوي والثقافي، فلا الوهم ولا الحرية ولا المعنى لهم علاقة بالحقيقة مثلما لا علاقة للمنطق والعقل والعلم بها. ولكن لماذا يسأل الإنسان عن الحقيقة هل لمجرّد فضولٍ معرفي، ام هو صرخة وجودية تنبع من عمق التجربة الإنسانية منذ وُجد الوعي، لأن الإنسان كائن يبحث عن معنى، وسؤاله عنها هو في الأصل سؤال: لماذا أنا هنا وما أصل الأشياء وما الغاية من الوجود؟ وحين لا يجد الإنسان المعنى، ينهار نظامه الداخلي الذي يمنحه الاطمئنان، ولذا فان سؤاله عنها معناه آلية دفاع روحية ضد العدم، فالبحث عنها هو بحث عن سبب للاستمرار.

تصنع الأنظمة والمؤسسات حقائقها الخاصة عبر الإعلام والتعليم والخطاب العام، وتستخدمها كأداة للسلطة فهي تعتقد انها تمتلك حق تحديد الحقيقة، بسبب العلاقة بين الحقيقة والهيمنة وبين الخطاب والسلطة لتقوم بتزوير أو تسيسها فيتحول الكذب إلى حقيقة جماهيرية حين تكرّره السلطة وحينها تكون العاطفة أهم من الدليل. ولذا نرى الحقائق الرسمية تتغير بتغير الأنظمة، ويتحول شكل الصراع بين ما نريد أن نؤمن به وبين ما هو فعلاً موجود.

في مواجهة ذلك الكذب والتزييف والخداع السياسي أو الإعلامي لأصحاب السلطة يسأل الإنسان عن الحقيقة كفعل مقاومة، أي مقاومة للسلطة وللظلم وللجهل الجمعي، وحتى لتضليل الذات وحينها يصبح هذا البحث صرخة أخلاقية حول من يملك الحق ومن يزوّر المعنى، ويتحول قول الحقيقة الى أخطر من معرفتها.

في حين ان الحقيقة بين الفكر والواقع هي جدل بين الإنسان وذاته او بين ما نراه أم ما نُقنع أنفسنا بأنه صحيح وسط فوضى المعاني، وهذا الصراع الداخلي بين ما نؤمن به وبين ما نختبره يجعل الشك بحدود طريقا للمعرفة، ثم لتصبح عبئًا، او تصبح خلاصاً. فالحقيقة ليست ضائعة، بل مموّهة وتتخذ أشكالًا مختلفة حسب الزمان والمكان والوعي، وبالتأكيد أنها ليست غاية نهائية، بل مسار دائم بين المعرفة والضمير، ولذا فلا ينبغي أن نسأل أين الحقيقة؟ بل كيف نكون صادقين في بحثنا عنها؟

ان قدرة الإنسان على إدراك الحقيقة لا تتعلق بالمعرفة والعقل، وليس كل ما نعرفه هو الحقيقة فعلاً فهي ليست معرفة مطلقة لان العقل غير قادر على الوصول إليها بسبب انه محدود بأدواته وهي الحواس، ولذ يجب التفرقة بين الحقيقة والمعرفة الصحيحة، وبين التجربة الحسية وبين الفكر العقلي ومعرفة ايهما أقرب إليها. والعقل يواجه دائمًا حدوداً لا يستطيع تجاوزها، وحين يصل إلى تلك الحافة بين المعلوم والمجهول يبدأ السؤال "هل ما أراه هو الواقع حقاً؟ أم صورة من صوري الذهنية" وهنا يُولد الشك، ومن الشك يولد البحث، ومن البحث يبدأ طريق الحقيقة. وقد عبّر الغزالي عن ذلك بقوله: "شككت في كل شيء حتى شككت في شكّي"، لأنه أدرك أن العقل وحده لا يكفي للوصول إلى النور.

جوهر الصراع للبحث عن الحقيقة هو بين العلم التجريبي والخوارزميات من جهة، والفلسفة والمعرفة التأملية من جهة أخرى، أي بين القياس والمعنى، وبين البرهان والحكمة التي تكمن فيه الموازنة بين العقل والروح وما بين المنهج والتأمل. فالعلم لا يفكر، بل يحسب وهو يوصل إلى الواقع لا إلى الحقيقة، واما العلم التجريبي في صورته الحديثة فيبحث في الوقائع، أي ما يمكن قياسه وتكراره والتحقق منه، وهو منهج يصف الظواهر ولا يتجاوزها إلى عللها النهائية، والعلم يقول كيف تعمل الأشياء، ولكن ليس لماذا هي موجودة، والعلم يوصل إلى معرفة دقيقة بالآليات، لكنه يقف عاجزًا أمام سؤال الغاية والمعنى، والعلم يكشف القوانين، لكنه لا يمنح الوعي بالغاية فتلك وظيفة الفلسفة. فالخوارزميات تنتج معرفة آلية، لا وعياً معرفياً، والذكاء الاصطناعي لا يعرف الحقيقة، بل يستنتج احتمالات الصواب من البيانات المتاحة، أي انه يحاكي الذكاء، ولكن لا يملكه، هو يُقدّم إجابات صحيحة ضمن نطاقٍ محدّد، لكنه لا يدرك لماذا هي صحيحة، وهو يمتلك المنطق الرياضي، لكنه يفتقر إلى البصيرة الفلسفية التي تميّز بين الصدق والمعنى لأنه ليس له وعي بالحقيقة. ومصير ومعرفة الحقيقة في عصر الإنترنت وسط هذا الفيض من الأخبار والمعلومات لا يقربنا من الحقيقة، بل يغرقنا في الزيف، لأنه لا يعرف من يحددها في العالم الرقمي هل هو الإنسان أم الخوارزمية، فتحولت الحقيقة اليوم الى مسألة ترند لا برهان.

وإذا كان التحليل الاجتماعي يبيّن كيف تُستخدم الحقيقة في خطاب القوة والسلطة والانترنيت، فإن التصوف يقدّم بعداً اخر يجعل الحقيقة تحرّرًا من السلطة لا أداة لها، فالحقيقة كتجلٍّ عند اهل التصوف هي الحق ذاته، وهي تختلف عن الظاهر، وهي نور يُكشف بالقلب لا بالعقل، وهي بمكان بين الوعي والوهم، وهي بين العقل والسلطة، وهي بين الغيب والتجربة، وانتقال من المعرفة إلى الفناء، وهي ليست فكرة، بل حضورٌ للحق في القلب، وما التجربة الروحية عند المتصوفة الا كشف باطن الحقيقة وراء ظاهر الأشياء. اذ ان التصوف يبحث عن الحقيقة كحضور لا كفكرة، وان ادراكها لا يكون بالعقل، بل تُكشف بالقلب،

وهنا يظهر الفرق بين علم الحقيقة وحقّ الحقيقة، فهي نورٌ يُرى لا فكرة تُقال، والوصول إليها يقتضي الفناء في الحق، وكثير من الأحيان يتحول السعي إليها إلى حجابٍ عنها الا اذا تحوّل إلى شوقٍ روحي، ذلك لأنه حين يسأل عن الحقيقة العلمية أو الفلسفية، فإن مطلبه الأعمق هي الطمأنينة والسكينة واليقين لا المعلومة، لأنها تمنح الأمان وتزيل الغموض وتكشف المعنى، فالمتصوف حين يسأل عن الحقيقة ليس ليعرف، بل ليذوق، وهو لا يصف الحقيقة، بل ليتحوّل إليها. وسؤال الحقيقة عند أهل الذكر ليس عقلانيًا، بل تطهيري؛ يطهّر النفس من الوهم ليُبصر الحق، ومعرفتها انتقال الى إلى مرتبة الشهود،

وقد عاش الامام الغزالي أزمة البحث عنها بين علم الكلام والفلسفة والتصوف، فخرج منها بإدراكٍ جديدٍ أنها لا تُدرك بالبرهان، بل بالذوق. وقد ربط تصور الغزالي هذا بما ورد عند اصحاب الذكر الصامت حول تجربة سكوت العارف الذي يرى الحقيقة في تجلياتها لا في ألفاظها، فالحقيقة الصوفية هي طريق الذكر والصمت اللذان ليسا انقطاعًا عن العالم، بل عبوراً من ظاهر اللغة إلى باطن المعنى وتحوّل الوعي من الكلام إلى المعاينة. وعرضت رحلة الغزالي في المنقذ من الضلال من الشك في الحواس والعقل إلى اليقين القلبي في بيان تمييزه بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، والعلاقة بين العبد والحق ليست علاقة معرفة نظرية، بل علاقة وجودية تتحقق في الفناء عن الأنا، ولذا فان الوصول إلى الحقيقة يقتضي تخلية القلب من الغرور العقلي والميل الدنيوي. وكل معرفة لا تُفضي إلى المحبة والمعاينة فهي حجاب جديد عنها، كي يصبح العمل والوجود الإنساني مظهرًا لتجلّي الحقيقة الإلهية.

وهنا فتح الغزالي باب الانتقال من النظر إلى الذوق، ومن القول إلى الشهود، فالحقيقة ليست غاية في كتاب، بل سير دائم في حضرة النور، وأنها لا تُقال، بل تُسكن وتُرى في صمت القلب، وليس الخبر كالمعاينة، فكل ما عندي هو خبرٌ متراكم، لا معاينةٌ صادقة، وما نراه في العالم ليس إلا ظلّ الحقيقة، أما نورها فيسكن فيمن عرف نفسه، وانها لا تُنال بالبرهان ولا تُثبت بالدليل، بل تُذَاق كالماء في الظمأ، ويُرى أثرها في السكينة هذه الرؤيتين عن الحقيقة بين التصوف من جهة، والإنترنت والعالم الرقمي من جهة أخرى، يفتح أفقاً جديدًا عن تحوّل معنى الحقيقة في زمننا هذا حيث الضجيج والافتراض، مقابل الحقيقة الصامتة عند أهل الذكر التي لا تُقال، بل تُحضر، ولا تُعرَف، بل تُشهَد.

اليوم تختبئ الحقيقة في عصر الإنترنت مع تدفّق الصور والكلمات والآراء، ولم يبق لها فيها من موضع ثابت، بل ذابت في بحر المعلومة، فصخب العالم الافتراضي تُطارَد الحقيقة اليوم بالسرعة والضجيج، وتحولت الحقيقة في عصر الإنترنت من المعرفة كفيض من المعلومات لا يمكن التحقق منها إلى الفوضى، وتم ظهور مفهوم ما بعد الحقيقة اذ العاطفة تتفوّق على الدليل، وأصبحت منتجًا إعلاميًا أكثر منها قيمة معرفية.

فالإنترنت يصنع حقائق افتراضية متغيرة بسرعة كبيرة، وهذه الثرثرة الرقمية صنعت حقيقة رقمية مقابل حقيقة وجودية، فنحن نعيش حقيقة مبرمجة تُحددها الخوارزميات، بينما الحقيقة لا تُختزل في الشاشة ولا تُستخرج من الخوارزميات، بل تُشرق حين يهدأ الداخل. فأزمة الحقيقة اليوم ليست في غيابها، بل في تسيسها وتحويلها من معنى وجودي إلى سلعة معرفية، وهي الأزمة ذاتها التي يحاول التصوف تجاوزها عبر إعادة المعنى إلى القلب وعليه في زمن الإنترنت سيكون الصمت فعلًا ثورياً ضد تسليع المعنى، ليمهد فكرة أن الحقيقة كانت تُطلب بالزهد والصمت، ومن الشك في العقل والحواس إلى اليقين بالذوق، وان يُدرك أنها لا تُنال بالكثرة، بل بالخلوة، ولا بالبرهان، بل بالتطهّر من الغرور المعرفي، وان يفهم اولي الالباب اليوم ان الطريقٍ هو في تذوّقها لا إلى تمثّلها الذهني. وان الصمت هنا ليس عزلة، بل وعي أن الحقيقة تُكشف حين يسكت الصوت الخارجي، وان صحوة القلب لا تعني هروب من العالم، بل هو نقاء الوعي من تشويش المعاني ليعود إلى النور الأصلي، لان الحقيقة ثابتة متصلة بالحق لا بالحدث.

وان الصمت اليوم كمقاومة روحية للعصر الرقمي يعني الانتقال من ثقافة المعرفة السريعة إلى ثقافة التجلّي والتبصّر، فربما تكون الحقيقة اليوم، سكينة تُستعاد لا معلومة تُحمَّل.

حين يسأل الإنسان: ما الحقيقة فهو يسأل سؤالا في العمق: من أنا، وما مكاني في هذا الكون؟ ولذا فالسؤال عنها هو شكلٌ من التعرّف على الذات، فكلما اقترب منها انكشف له وجهه الحقيقي، ومن هنا جاء القول المشهور للجنيد البغدادي " من عرف نفسه فقد عرف ربّه". يسأل الإنسان عن الحقيقة لأنه الكائن الوحيد الذي يدرك أنه لا يُدرك، والبحث عن موقع الحقيقة في تجربة الفرد تجعله امام اختيار مهم بين العيش وفق الحقيقة أم وفق ما يريد أن يصدق، والصدق مع النفس هو أرقى أشكال الحقيقة، ذلك لأنها هي مرآة الذات. فالحقيقة ليس ما نملكها، بل هي ما تملكنا حين نسلم لها بصدقٍ وطمأنينة، ومن أرادها في الخارج، ضاع في الصور؛ ومن طلبها في الداخل، وجدها نورًا يسبّح في قلبه. في زمن الإنترنت وما بعد الحقيقة وفي زمنٍ يتكلم فيه الجميع، تكون الحقيقة أول من يصمت، فالإنترنت لا يمنحك اياها، بل يُغرقك في مراياها المزيّفة؛ اذ ان وحده القلب الصامت يرى الصورة بلا انعكاس، وان الذكاء الاصطناعي يصنع معرفة، لكنه لا يخلق حضوراً؛

والحقيقة ليست معلومة، بل حالٌ من الصفاء.